Gipfelkreuze stehen heute im Zentrum eines Kulturkampfes, ein Politikum sind sie aber nicht zum ersten Mal: Im Alpinismus des 20. Jahrhunderts waren sie eine Machtdemonstration, im Nationalsozialismus ein Zeichen des Widerstands. Aber sind Gipfelkreuze in einer multireligiösen Gesellschaft überhaupt noch zeitgemäß und was sagt die Politik dazu?

von Aviana Horvath und Magdalena Hronek

Am oberösterreichischen Gumsenkogel wurde im November 2024 ein neu errichtetes Gipfelkreuz entsorgt – die Empörung war in einschlägigen Onlineforen groß, wie die Kronen Zeitung berichtet. Der Grund war aber ein recht einfacher: Das Symbol war ohne Absprache mit dem Grundeigentümer, den Bundesforsten, aufgestellt worden. Und das ist kein Einzelfall, denn laut Alpenverein stehen rund ein Drittel der existierenden Kreuze ohne Absprache auf den Gipfeln des Landes. Dennoch folgte auf diesen Abbau ein Aufschrei, wie knapp 500 Kommentare unter dem Artikel der Kronen Zeitung beweisen: „Zuerst sind es die Kreuze in den Schulen, die wegmüssen. Dann die Gipfelkreuze. Später die Wegkreuze, und dann? Vielleicht noch die ganzen Kapellen und Kirchen?“, lautete eines davon.

Österreichische Tradition oder „Humbug“?

Zu den Gipfelkreuzen haben viele Österreicher*innen eine traditionsbedingte Verbindung. Doch in säkularen Zeiten stellt sich die Frage, ob diese christlichen Symbole im Alpenraum noch zeitgemäß sind. Für viele heimische Politiker*innen sind sie das definitiv: „In Österreich stellen Gipfelkreuze einen wesentlichen Teil der alpinen, christlich-abendländischen Kultur dar“, schreibt die FPÖ 2023 in einer Aussendung. Anders sieht das Bergsteiger-Legende Reinhold Messner, schon 2015 machte in einem Artikel seinem Ärger Luft und bezeichnete Gipfelkreuze als „Humbug“. Er schreibt, dass „niemand, auch keine Religion, die Gipfel besetzen sollte“. Für viele Menschen sind Gipfelkreuze vor allem eines: Zielmarkierung einer Wanderung und Zeichen des Erfolgs, festgehalten auf einem Berg-Selfie für Social Media. Die religiöse Bedeutung ist in den Hintergrund gerückt.

Wie die Kreuze auf die Gipfel kamen

Gipfelkreuze sind in ihrer Bedeutung und Symbolik christlich, doch im Laufe ihrer Entstehungsgeschichte spielte Gott unterschiedlich große Rollen: Die ersten Bergkreuze kamen im 14. Jahrhundert mit der Christianisierung des Alpenraums auf. Kreuze standen zunächst nicht auf Gipfeln, sondern auf Feldern und Wiesen. Sie markierten Grenzen oder besondere Orte, an denen sich Menschen zum Beten getroffen haben. Die Kreuze sollten schlechtes Wetter abhalten oder das Weidevieh schützen.

Ab dem 19. Jahrhundert wurden Gipfelkreuze zur Machtdemonstration

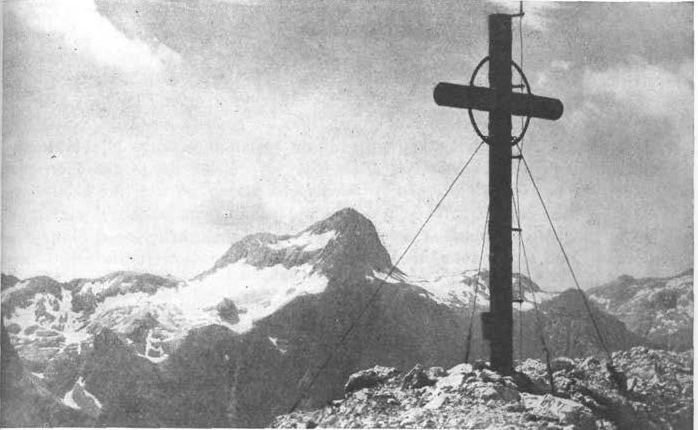

© Wikimedia Commons/Ivan Tavčar (li.) Wikimedia Commons/Matevž Frelih (re.)

Gipfelkreuze, die die Bergspitze markieren, entstanden in großer Zahl erst mit dem aufkommenden Alpinismus im 19. und 20. Jahrhundert. Mit Gott hatten sie zunächst aber wenig zu tun: Als Zeichen ihres Triumphs stellten die damaligen Alpinisten Fahnenmasten auf die Gipfel. „Irgendwann hatte man Angst, dass man Gott verärgert“, sagt Gipfelkreuz-Expertin Claudia Paganini. „Die Berge galten ja als religiöse Orte und die einheimische Geistlichkeit machte stark Stimmung gegen die Alpinisten.“ Paganini ist Philosophin, Theologin und Gemeinderätin für „Die Grünen“ in Natters (Tirol) und hat zum Thema Gipfelkreuz ausgiebig geforscht und ein Buch veröffentlicht. „Fahnenmasten hat man dann eben gegen Kreuze getauscht, um sich mit dem beleidigten Gott wieder gut zu stellen“, sagt sie. Gipfelkreuze stammen aus einer Zeit, in der der Alpenraum fast ausschließlich christlich besiedelt war. Heute ist das nicht mehr so.

Sind Gipfelkreuze noch zeitgemäß?

In den Alpen gibt es laut Alpenverein rund 4000 Gipfelkreuze, sie stehen als christliche Symbole in einer zunehmend durch religiöse Vielfalt gezeichneten Gesellschaft. Der Österreichische Alpenverein hat schon in den 1980ern beschlossen, keine neuen Gipfelkreuze mehr aufzustellen, da der Alpenraum gänzlich erschlossen sei.

© Privatarchiv C. Paganini

Dennoch sind die Kreuze auf den Bergen immer wieder im Fokus von politischen Debatten. Starke Kritik erntete das Verbot neuer Kreuze zuletzt vor einem Jahr von FPÖ und ÖVP: „Das Verbot würde einen Bruch mit der alpinen Tradition darstellen“, sagte ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf gegenüber dem ORF, der den Alpenverein für eine Entscheidung kritisierte, die schon vor über 40 Jahren getroffen wurde. Paganini ortet hier eine Instrumentalisierung des Kreuzes für politische Zwecke: „Rechtsorientierte Parteien stabilisieren sich durch Hass nach außen und dazu sind Gipfelkreuze einfach ideal.“ Man könne die Gipfelkreuze nutzen, um eine Scheinkatastrophe heraufzubeschwören und das Feindbild Islam zu festigen.

„Mit welchem Recht stellt man christliche Symbole in einem Lebensraum auf, der nicht mehr nur christlich ist?“

– Claudia Paganini, Theologin & Gemeinderätin für „Die Grünen“ in Natters (Tirol)

Dass Gipfelkreuze ihren Weg in die Politik finden, ist allerdings nicht neu. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden sie sogar zum Zeichen des Widerstands. Gauleiter befahlen den Abbau der Kreuze, da der christliche Glaube mit dem Führerkult konkurrierte. Die Befehle wurden aber nicht immer befolgt. Die Menschen nahmen die Querbalken für ein Beweisbild ab und montierten sie danach wieder an. „Das war schon sehr subtil, aber im Kleinen eine Form von Widerstand“, sagt Paganini. Die Menschen wollten sich die Gipfelkreuze nicht von der nationalsozialistischen Regierung nehmen lassen.

Heute sieht Paganini einen weiteren Eingriff in den Naturraum durch die Menschen kritisch: „Die Erschließung der Gipfel hat die alpine Region bereits in einen Kulturraum transformiert.“ Als Kulturdenkmal mit langer Tradition haben die bestehenden Kreuze aber dennoch ihre Berechtigung. „Die Gipfelkreuze sind ein Kulturgut. Jeder hat eine andere Beziehung dazu. Der religiöse Hintergrund steht bei uns aber an zweiter oder dritter Stelle“, schreibt der Alpenverein in einer Stellungnahme. Weiter: „Die bestehenden Gipfelkreuze sollen natürlich bleiben. Und wenn ein altes Kreuz morsch geworden ist, wird man es austauschen. Neue brauchen wir aber nicht mehr.“ Sie sollen nach Möglichkeit restauriert und erhalten bleiben. Nur das Aufstellen neuer Kreuze lehnt Paganini ebenso wie der Alpenverein ab.

© Magdalena Hronek

Multireligiöse Kreuze oder lieber unberührte Natur?

Mittlerweile werden einige Kreuze im Sinne von religiöser Verständigung erneuert. Auf vielen Gipfeln sieht man auch tibetische Gebetsfahnen oder alternative Gipfelmarkierungen. Den Versuch, mehrere Religionen zu integrieren, sieht man zum Beispiel beim Friedenssymbol am kleinen Gilfert (Tirol). Neben dem Kreuz stehen hier große Symbole für alle neun Weltreligionen.

Der Kampf um die Gipfelkreuze spiegelt die Herausforderungen einer Gesellschaft wider, die zwischen Tradition und Vielfalt balanciert. Doch vielleicht braucht es auf einem Berggipfel gar nicht viel – außer die Ruhe, den Ausblick und ein bisschen Glück mit dem Wetter.

Der Österreichische Alpenverein (ÖAV)

Der ÖAV betreut rund 26.000 Kilometer markierte Berg- und Wanderwege, hat seinen Sitz in Innsbruck und rund 700.000 Mitglieder. Gegründet wurde er 1862 in Wien und ist damit der weltweit zweitälteste Bergsteigerverband.

Dass auch die Berge kein unpolitischer Raum sind, zeigt die Geschichte des Vereins: Während der Zwischenkriegszeit und bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war der Alpenverein antisemitisch und später nationalsozialistisch ausgerichtet: Bereits zu Beginn des 20. Jahrhundert durften in der Sektion Wien nur noch Personen „arischer“ Abstammung Mitglieder werden. 1945 wurde der Österreichische Alpenverein neu gegründet. Er ist heute laut Vereinsstatuten unpolitisch und überkonfessionell, wird überwiegend dem bürgerlichen Lager zugerechnet als Gegenpol zum Verein Naturfreunde, der laut Statuten sozialdemokratisch ist.

© Magdalena Hronek